Joseph Beuys. Bewohnte Mythen

Eingabedatum: 06.11.2025

Das Leben und Werk von Joseph Beuys (1921-1986) ist eng mit der Kunsthalle Tübingen verbunden. Der Künstler war von Anfang der 1970er Jahren bis zur Jahrtausendwende nicht nur mehrmals in Ausstellungen in der Universitätsstadt – Werke von ihm befinden sich auch in der hauseigenen Sammlung.

Der Blick auf das Werk und die Person von Joseph Beuys hat sich in den letzten Jahren in den Wissenschaften und in Öffentlichkeit stark verändert. Es wurde zunehmend problematisiert, dass das Werk von Beuys stark vom Erlebnis des Zweiten Weltkrieges geprägt ist. Dass der Künstler seine Jugend im Nationalsozialismus generationsspezifisch mystifizierte und sich nicht öffentlich von seiner Kriegsbeteiligung distanzierte, wird heute kontrovers diskutiert.

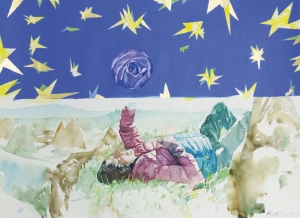

Tatsache ist, dass Joseph Beuys sich der Rolle des Künstler-Schamanen angenommen hat und so für transzendente Dimensionen und die Ganzheit allen Lebens sensibilisieren wollte. Dies verstand er dezidiert als Gegenentwurf zum Krieg aus der Kunst heraus. Als prononciert ästhetische Reaktion auf die Krisen- und Umbruchserscheinungen hat er gleichzeitig eine eigene undogmatische »Kunstreligion« entwickelt, die neben religiösen Traditionen und denen des Volksglaubens auch mythologische, alchemistische und anthroposophische Elemente miteinbezog.

Im Zeichen eines erweiterten Kunstbegriffs: Beuys als Mittler zwischen vormodernen und gegenwärtigen Erfahrungswelten

Beuys hat den Kunstbegriff so nicht nur hin zu einem anthropologisch-gesellschaftlichen Konzept erweitert. Wie kein anderer Künstler des 20. Jahrhunderts hat er vormodernen Vorstellungswelten und Riten in die moderne Gesellschaft integriert, um ein Bewusstsein für die Verbindungen aller Lebewesen zu schaffen. So forderte Beuys bereits in den 1960er Jahren in seinem »Energieplan« eine neue Einfühlung in die Tier- und Pflanzenwelt. Das von ihm solchermaßen künstlerisch verbildlichte Bewusstsein für die spirituell verstandenen Energien der Erde und der Natur kann deshalb heute noch als ein Potential für Versöhnung und Heilung des aus der Balance geratenen Planeten verstanden werden.

Auch der Appell des Künstlers, die eigene Kreativität – im Sinne einer »Erweiterten Plastik« – als soziale Energie auch gesellschaftspolitisch einzubringen, ist aktueller denn je. Nicht zuletzt werden seine Impulse zur individuellen Entwicklung und Selbstermächtigung heute weltweit von nachfolgenden studentischen Generationen vor allem auch in Osteuropa und Asien rezipiert. Gerade die ökologischen und basisdemokratischen Aspekte seines durchaus politischen Werkes sind vor allem für jüngere Menschen überaus aktuell.

Es lag deshalb nahe, das Werk von Beuys einmal wieder in der Universitätsstadt zurückzuholen. Dies tun wir an mehreren Orten: Zum einen in der Kunsthalle Tübingen, im Philosophenweg, wo die retrospektiv angelegte Ausstellung Bewohnte Mythen mit Werken von Beuys und anderen Künstler*innen der Nachkriegszeit zu sehen ist und zum anderen in einem über die Laufzeit der Ausstellung eingerichteten Pop–up-Raum im Stadtraum von Tübingen.

Bewohnte Mythen in der Kunsthalle

Die Ausstellung Bewohnte Mythen in der Kunsthalle kontextualisiert das Werk mit über 100 Werken von Joseph Beuys in der Zeit seiner Entstehung – der mythenaffinen Nachkriegskunst. Neben Zeichnungen, Skulpturen und Videos des Künstlers sind in der Ausstellung auch Werke von Willi Baumeister, Hermann Nitsch, Richard Oelze, Meret Oppenheim und Fritz Winter vertreten. In einem chronologischen Parcours wird darüber hinaus anschaulich gemacht, dass vormoderne Überlieferungen sein umfangreiches Œuvre wie einen roten Faden durchziehen – vom Frühwerk bis zu seinen späten Aktionen und politischen Auftritten. Dies fängt an bei seinen Zeichnungen, in denen er – über die Heilkunde bis in die 1960er Jahre – Motive aus dem Volksglauben nachspürte und in denen er – im Kontext der Fluxus- und Happeningbewegung – Riten als magische Katalysatoren in Aktionen einsetzte, um beim Publikum kollektive unterdrückte Gefühlskräfte zu provozieren und so »zum Übersinnlichen aufzurütteln.« Die von Nicole Fritz konzipierte und kuratierte Ausstellung ebnet einen symboltheoretisch-kulturwissenschaftlichen Zugang zum Verständnis der Kunstsprache von Beuys und seiner solchermaßen künstlerisch artikulierten Weltdeutung.

Neueste Forschungsergebnisse zu Beuys und dem Nationalsozialismus (Museum Schloss Moyland) werden in der Ausstellung Bewohnte Mythen und im Rahmenprogramm ebenso berücksichtigt die aktuelle Sichtweise des Feminismus und der Human-Animal Studies auf das Beuys’sche Werk.

Der Blick auf das Werk und die Person von Joseph Beuys hat sich in den letzten Jahren in den Wissenschaften und in Öffentlichkeit stark verändert. Es wurde zunehmend problematisiert, dass das Werk von Beuys stark vom Erlebnis des Zweiten Weltkrieges geprägt ist. Dass der Künstler seine Jugend im Nationalsozialismus generationsspezifisch mystifizierte und sich nicht öffentlich von seiner Kriegsbeteiligung distanzierte, wird heute kontrovers diskutiert.

Tatsache ist, dass Joseph Beuys sich der Rolle des Künstler-Schamanen angenommen hat und so für transzendente Dimensionen und die Ganzheit allen Lebens sensibilisieren wollte. Dies verstand er dezidiert als Gegenentwurf zum Krieg aus der Kunst heraus. Als prononciert ästhetische Reaktion auf die Krisen- und Umbruchserscheinungen hat er gleichzeitig eine eigene undogmatische »Kunstreligion« entwickelt, die neben religiösen Traditionen und denen des Volksglaubens auch mythologische, alchemistische und anthroposophische Elemente miteinbezog.

Im Zeichen eines erweiterten Kunstbegriffs: Beuys als Mittler zwischen vormodernen und gegenwärtigen Erfahrungswelten

Beuys hat den Kunstbegriff so nicht nur hin zu einem anthropologisch-gesellschaftlichen Konzept erweitert. Wie kein anderer Künstler des 20. Jahrhunderts hat er vormodernen Vorstellungswelten und Riten in die moderne Gesellschaft integriert, um ein Bewusstsein für die Verbindungen aller Lebewesen zu schaffen. So forderte Beuys bereits in den 1960er Jahren in seinem »Energieplan« eine neue Einfühlung in die Tier- und Pflanzenwelt. Das von ihm solchermaßen künstlerisch verbildlichte Bewusstsein für die spirituell verstandenen Energien der Erde und der Natur kann deshalb heute noch als ein Potential für Versöhnung und Heilung des aus der Balance geratenen Planeten verstanden werden.

Auch der Appell des Künstlers, die eigene Kreativität – im Sinne einer »Erweiterten Plastik« – als soziale Energie auch gesellschaftspolitisch einzubringen, ist aktueller denn je. Nicht zuletzt werden seine Impulse zur individuellen Entwicklung und Selbstermächtigung heute weltweit von nachfolgenden studentischen Generationen vor allem auch in Osteuropa und Asien rezipiert. Gerade die ökologischen und basisdemokratischen Aspekte seines durchaus politischen Werkes sind vor allem für jüngere Menschen überaus aktuell.

Es lag deshalb nahe, das Werk von Beuys einmal wieder in der Universitätsstadt zurückzuholen. Dies tun wir an mehreren Orten: Zum einen in der Kunsthalle Tübingen, im Philosophenweg, wo die retrospektiv angelegte Ausstellung Bewohnte Mythen mit Werken von Beuys und anderen Künstler*innen der Nachkriegszeit zu sehen ist und zum anderen in einem über die Laufzeit der Ausstellung eingerichteten Pop–up-Raum im Stadtraum von Tübingen.

Bewohnte Mythen in der Kunsthalle

Die Ausstellung Bewohnte Mythen in der Kunsthalle kontextualisiert das Werk mit über 100 Werken von Joseph Beuys in der Zeit seiner Entstehung – der mythenaffinen Nachkriegskunst. Neben Zeichnungen, Skulpturen und Videos des Künstlers sind in der Ausstellung auch Werke von Willi Baumeister, Hermann Nitsch, Richard Oelze, Meret Oppenheim und Fritz Winter vertreten. In einem chronologischen Parcours wird darüber hinaus anschaulich gemacht, dass vormoderne Überlieferungen sein umfangreiches Œuvre wie einen roten Faden durchziehen – vom Frühwerk bis zu seinen späten Aktionen und politischen Auftritten. Dies fängt an bei seinen Zeichnungen, in denen er – über die Heilkunde bis in die 1960er Jahre – Motive aus dem Volksglauben nachspürte und in denen er – im Kontext der Fluxus- und Happeningbewegung – Riten als magische Katalysatoren in Aktionen einsetzte, um beim Publikum kollektive unterdrückte Gefühlskräfte zu provozieren und so »zum Übersinnlichen aufzurütteln.« Die von Nicole Fritz konzipierte und kuratierte Ausstellung ebnet einen symboltheoretisch-kulturwissenschaftlichen Zugang zum Verständnis der Kunstsprache von Beuys und seiner solchermaßen künstlerisch artikulierten Weltdeutung.

Neueste Forschungsergebnisse zu Beuys und dem Nationalsozialismus (Museum Schloss Moyland) werden in der Ausstellung Bewohnte Mythen und im Rahmenprogramm ebenso berücksichtigt die aktuelle Sichtweise des Feminismus und der Human-Animal Studies auf das Beuys’sche Werk.

08.11.2025 - 08.03.2026

Kunsthalle Tübingen

Philosophenweg 76

D-72076 Tübingen

Quelle: Presse

Kontext

Einordnung:Die Ausstellung „Bewohnte Mythen“ positioniert Joseph Beuys im Zentrum einer prägenden Strömung der Nachkriegsmoderne: der mythisch-symbolischen Neuausrichtung nach der Zivilisationskatastrophe des Zweiten Weltkriegs. Im Dialog mit Zeitgenossen wie Willi Baumeister, dem Surrealisten Richard Oelze oder dem aktionistischen Ritualismus eines Hermann Nitsch wird Beuys‘ Werk als radikale Zuspitzung dieser Suche nach spirituellen und archaischen Sinnquellen lesbar. Während andere diese in Malerei oder Skulptur erkundeten, transformierte er sie durch seine Rolle als „Künstler-Schamane“ und seine von Fluxus inspirierten Aktionen in einen performativen Heilungsprozess. Sein „erweiterter Kunstbegriff“ und die daraus resultierende „soziale Plastik“ erscheinen hier folgerichtig als die politisch-gesellschaftliche Konsequenz einer Kunst, die sich der Wiederverzauberung und ganzheitlichen Heilung der Welt verschrieben hat.